点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

北京大视听”文艺评论“以洞见之笔解析创作脉络,以引领之姿激活产业动能,在时代浪潮中描绘首都文艺的壮阔文韵。聚焦现象级作品,探寻其从内容到产业融合的创新路径,为优质IP的生命力与影响力提供深度注脚。

当Z世代的洞洞鞋踩进杭州西湖区后陡门的松软泥土,这片曾在城镇化浪潮中沉寂的土地,正凭借一场“青春+土地”的双向奔赴,完成从闲置农田到“种地星球”的华丽蜕变。 北京市广电局“北京大视听” 重点文艺项目《种地吧3》,一场始于综艺 IP的农文旅实验,不仅激活了乡土价值,更勾勒出乡村振兴的多元可能。

《种地吧3》于今年 2月28日回归。从春到冬,“后陡门”的热度不降反升——5月18日,《种地吧3》“爱侬日”活动上,“十个勤天”联动9省农文旅代表开启11小时助农直播,联合国世界粮食计划署代表更是专程参与农耕文化研讨;国庆长假期间,杭州西湖区后陡门“种地星球”再迎客流高峰,“后陡门58号”邮局前年轻人排起长队争购限定风景日戳,1万张预约门票售罄速度堪比热门演唱会;10月底在京举行的2025中国广播电视精品创作大会上,排起长队的“禾伙人”们再度让“种地吧”相关文创在“视听潮集”热度爆棚……而这背后, 正是“北京大视听” 品牌持续赋能,推动《种地吧》IP从内容创作走向产业实践、从国内影响延伸至国际关注的生动轨迹,也让这片土地成为政策助力乡村振兴的鲜活样本。

三年前,10位少年带着懵懂走进后陡门,在《种地吧》综艺中开启真实农耕生活。他们从握不稳锄头到操控无人机巡田,从142亩耕地扩展到近500亩种养规模,更用汗水撕碎了“表演式农耕”的标签。节目最终形成以百亿计的播放量和微博话题阅读量,名不见经传的小村落火速出圈。

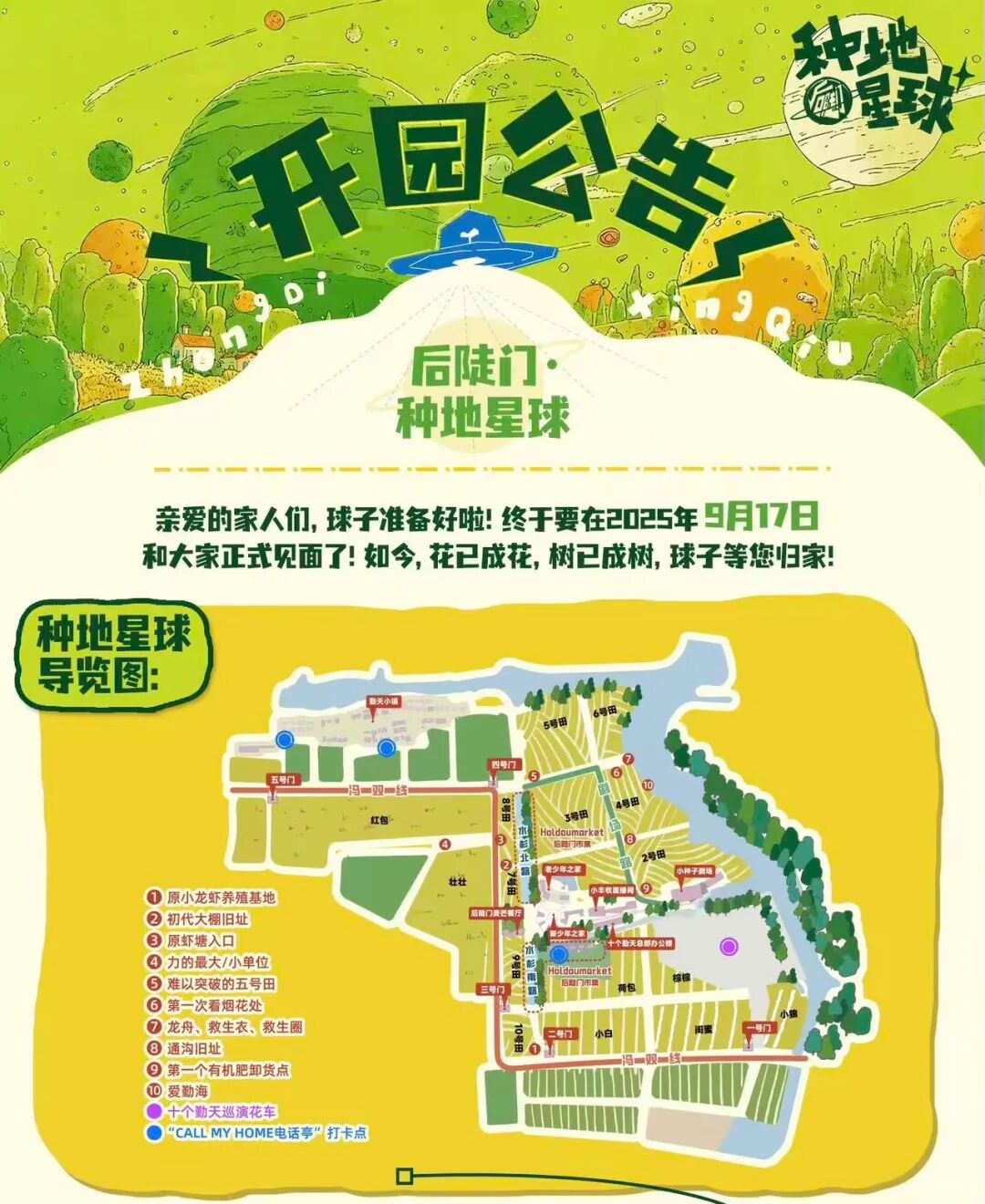

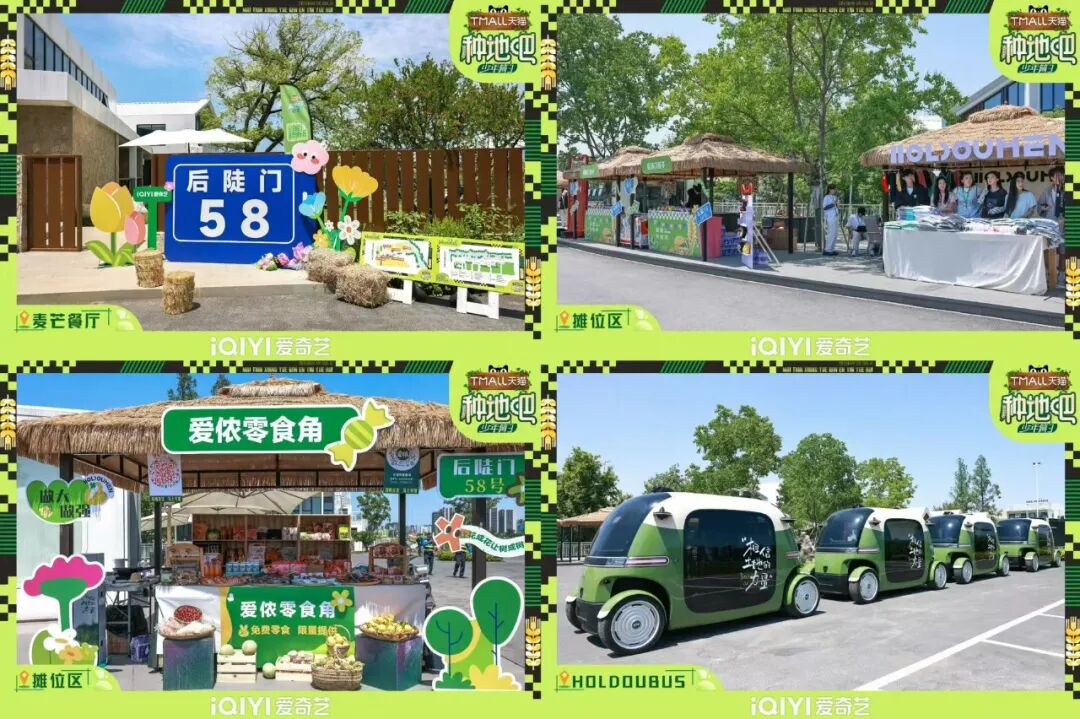

流量如何转化为留量?投资数亿元打造的“后陡门 种地星球”项目应运而生。如今,彩色稻田勾勒的星球图案、趣味十足的稻田迷宫,与麦芒餐厅、小丰收直播间、勤天小镇商业街区相映成趣,形成了 “内容+场景 ”的沉浸式体验生态。

“种地星球”的创新,在于打破了农文旅融合的固有框架。这里既有稻田里的自然野趣,也有潮流业态的新鲜体验:麦芒餐厅将节目中的小龙虾、玫瑰花化作创意融合菜,“龙舟翘嘴鱼”融入本地民俗元素;“十个勤天”组合打造的“HOLDOUMEN”潮牌,把农作物元素转化为设计亮点,让村名成为年轻人追捧的时尚符号。

科技与乡土在此也碰撞出独特火花。智能灌溉系统替代了传统浇水方式,小丰收直播间3分钟售罄82万元龙井茶,未来自动驾驶接驳车、智能萌宠机器人在此首秀。这种 “农业+科技 +文创”的跨界融合,让乡村不再是单一的生产空间,而是兼具经济价值与体验价值的多元载体。

乡村振兴的核心是人,“种地星球”最动人的风景,是村民与新建设者的共生共荣。近40名本地村民实现家门口就业,村民的茶叶蛋与创业青年的治愈系挂件同场热销,16项本地文化风物资源通过市集走向游客。6月底“十个勤天”演唱会期间,数万游客涌入后陡门,让村民切实感受到流量背后的市场活力。

更深远的影响,是价值观的传递与代际的连接。一项调查显示,近七成受访青年因乡村综艺更关注乡村发展,三成表示愿意参与乡村创业就业。退休教师带着孙子感受农耕,年轻游客在田埂重拾宁静,“土地不欺人”的朴素真理,在劳作与体验中跨越年龄界限,唤醒人们对土地的敬畏与对劳动的尊重。

当下各地如火如荼的乡村振兴,既需要文化破圈,更需要政策托底。北京市广电局始终将“ 三农”题材内容创作作为重点扶持方向,在《种地吧》筹备阶段便将其纳入 “北京大视听”重点项目库,不仅给予专项创作扶持资金,在流量转化的关键节点进一步发挥桥梁作用,助力节目 IP从屏幕热度快速转化为实地产业。一系列举动也再次验证“北京大视听”品牌历经多次实战后炼就的核心竞争力:以优质内容为起点,构建 “内容+场景 +产业”的全链条赋能体系。

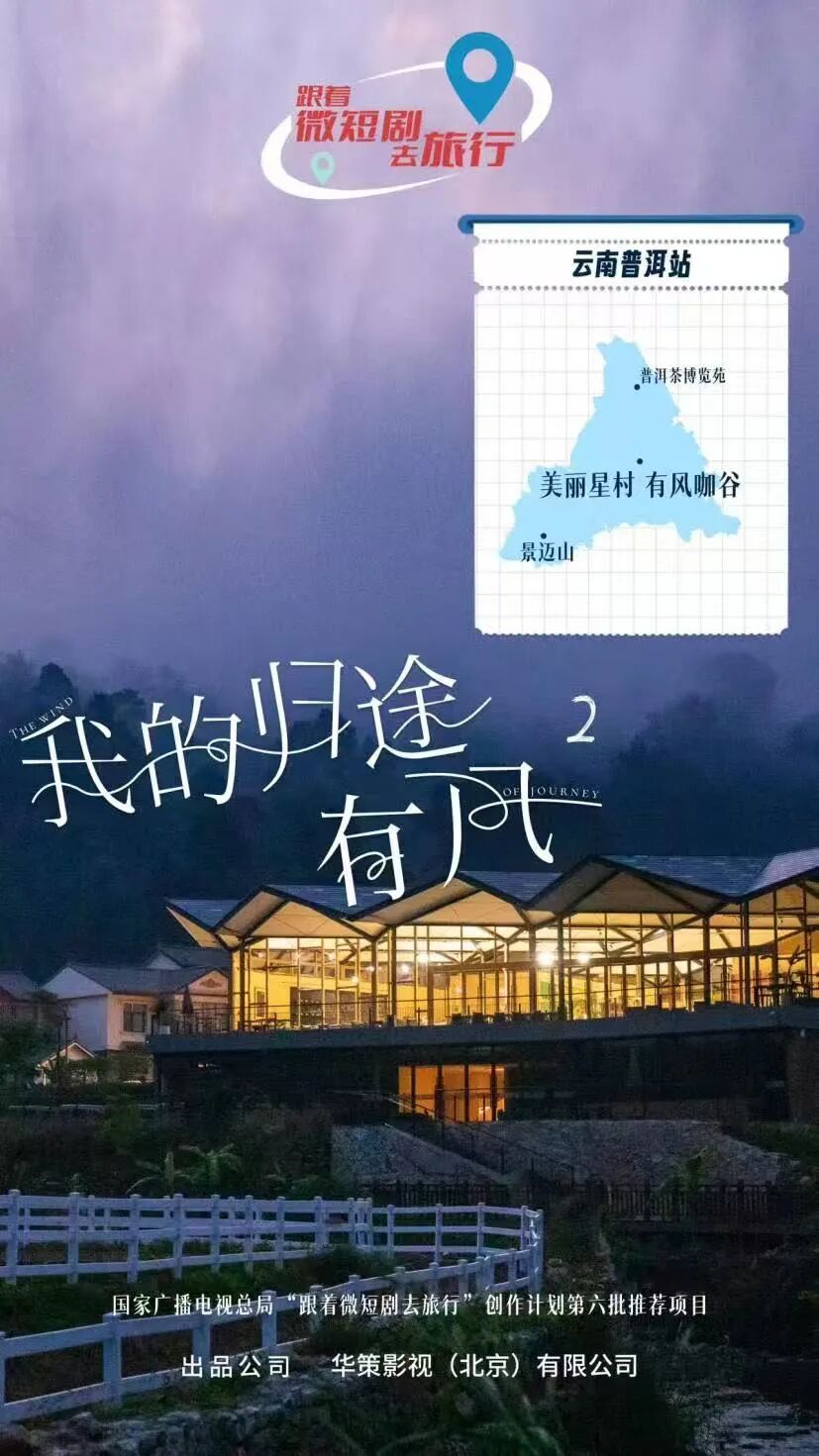

从综艺镜头里的青春叙事,到农文旅融合的产业实践,后陡门的蜕变证明,乡村振兴需要优质内容的“破圈力”,更需要政策支持与资源投入的“续航力”——值得一提的是, 同为“北京大视听” 重点项目的《我的归途有风2》,以“ 微短剧+文旅” 2.0模式打造云南普洱“有风咖谷 ”度假村,与《种地吧》的“综艺 +农文旅”形成差异化互补,既实现了“内容引流—产业落地”模式的可复制性,亦凸显“北京大视听”对乡村题材的多元化开发能力。

相信将有越来越多弥漫着稻香与朝气的田野,不仅生长着农作物,更生长着“北京大视听 ”赋能文化产业、助力乡村振兴的新希望。

作者:杨文杰 北京青年报记者 “北京大视听”文艺评论“好主笔联盟”成员