点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

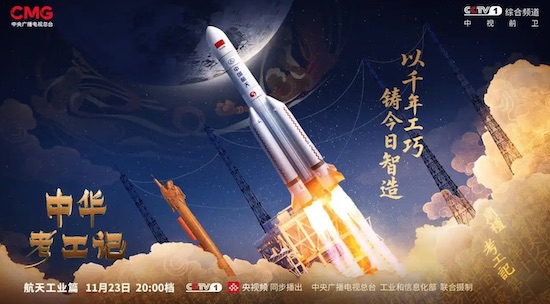

由中央广播电视总台与工业和信息化部联合摄制的首档工业文化节目《中华考工记》,将于11月23日20:00档在央视综合频道(CCTV-1)推出航天工业篇,央视频全网独家首播。本期节目聚焦中国航天工业,总台主持人龙洋、王嘉宁,中国探月工程三期探测器系统副总指挥、天问一号探测器副总指挥张玉花,中国科学院物理研究所研究员、中国物理学会科普委员会主任魏红祥,中国科学院自然科学史研究所研究员李亮,以及航天员叶光富,演员高圆圆、许亚军,歌手郑棋元带领观众一起追溯古代考工智慧,见证当代工业之美。

从“天问”到“天宫” 一场跨越千年的匠心奔赴

从《考工记》“昼参诸日中之景,夜考之极星”的方位测定之法到“牵星板”的精密刻度;从张衡浑天仪到《武备志》记载的“火龙出水”——这些跨越千年的造物实践,无不彰显着中国先民对宇宙的系统观察、对技术的匠心打磨。

不只是造物实践,更有诗意的寄托。苏轼一句“明月几时有,把酒问青天”,以浪漫笔触勾勒出天上宫阙的瑰丽想象。节目中,音诗画《考工·天有时》以此词意为魂,让人间诗意与天上宫阙在舞姿中交汇相融,完成一场“天时地气”与“材美工巧”相融的艺术对话。

古人兼具科学精神与浪漫情怀的探索,不仅孕育了中华民族观察宇宙、利用自然的技术萌芽,更将“探索未知、追求极致”的基因刻入文明血脉。

“胖五”火箭 一场超90%新技术的极限挑战

“长征五号”运载火箭(“胖五”)以超90%的新技术占比,写下中国航天自主创新浓墨重彩的一笔。高比例新技术不仅是对技术边界的果敢突破,更经过千锤百炼的验证与打磨,实现了创新高度与运行稳定的双重跨越,尽显大国重器的硬核底气。

作为火箭的“动力心脏”,发动机研制是核心攻坚点。“胖五”芯级搭载的两台50吨级氢氧发动机,成功将我国氢氧发动机推力提升8倍,为深空探测注入澎湃动能;助推器配备的8台120吨级液氧煤油发动机,产生的压强足以将上海黄浦江的水推送至5000米高的青藏高原,让“胖五”成为名副其实的航天“大力士”。

火箭自身每减重1公斤,就能多提升1公斤有效载荷。为此,科研团队对“胖五”展开“斤斤计较”的减重攻坚。从结构优化到材料革新,“胖五”火箭研制的每一处细节都追求极致。

闪耀苍穹的“中国星” 北斗“指路” 高分“观地”

北斗指引前路,高分洞察山河。中国卫星网络,正将古老智慧写入广袤星河。

北斗系统以全球首创的混合轨道,实现从区域服务到厘米级精度的跨越,未来更将融合地基与低轨增强系统,构建天地一体的高精度网络,让“中国星”持续闪耀苍穹;高分卫星家族“七兄弟”则各展所长,协同观测,使我国高分辨率对地观测数据自给率突破90%,山河微毫,尽收眼底。

北斗指引方向,高分尽览山河。它们共同织就空天一体、通览万象的“中国星网”,为千年天问与地志,写下这个时代最硬核的回应。

中国空间站在太空“搭积木” 从“天宫”筑梦到大地生花

首部在外太空实景拍摄8K影片《窗外是蓝星》,让观众窥见太空生活的细节。节目现场,两次执行空间站任务的航天员叶光富带观众深入了解中国空间站的故事。

中国空间站全面建成,标志着我国载人航天工程圆满完成“三步走”战略目标、进入空间站应用与发展新阶段。这座“太空家园”采用模块化设计理念,核心是一个“拼”字:天和核心舱、问天实验舱与梦天实验舱在轨精准对接成T字构型。各舱段遵循统一接口标准,可独立飞行,也能无缝连接。这份成果,是航天人从青丝到白发、从图纸到星河“拼”就的。

“我没有时间考虑过去,我只考虑未来。”钱学森的话,诠释了中国航天的精神底色。11月23日,《中华考工记》邀您一同见证中国航天工业如何在浩瀚宇宙间续写传奇。(记者 肖扬)