他们很酷,因为要揭晓这个世界的奥秘;

他们很燃,因为要攻克一个又一个难题;

他们很感人,因为默默将国家、民族富强的脊梁挺起……

他们,是科学家!一个在多少人儿时梦想中频频出现的称谓,一个在新中国发展史上闪闪发光的名字。

从“两弹一星”,到杂交水稻;从北斗导航,到高铁奔驰;从“嫦娥”飞天,到“蛟龙”深潜……一代代中国科学家,以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的质朴情怀,写下一页页“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的宏壮篇章。

他们,是共和国的基石、底色,是民族复兴的中流砥柱。

今天,面对百年未有之大变局,我们比任何时候更需要科技创新,比任何时候更需要科学家。这是时代的需要,更是人民的需要!

光明日报联合中国科学技术协会从5月20日起,推出《人民需要这样的科学家》专栏,让我们走近科学家,诠释科学家精神。

作为秦岭重大项目首席主持人,张国伟领着150多名科学家和研究生,一次次深入秦岭腹地。铁锤一点点敲击,放大镜一遍遍扫描,行李包中的标本层层加重。

【人民需要这样的科学家⑯】

光明日报记者 卢璐

张国伟 西北大学供图

听说中国科学院院士、西北大学造山带地质研究所所长张国伟人称“秦岭王”,记者提起,他却连连摆手。

“不过是块老树根,在秦岭扎得深些罢了。”他淡淡地说。

可谁能想到,这“老树根”扎得有多深!

有着40万平方公里山域面积的秦岭,他南北横穿、东西纵贯,考察研究行程达十几万公里,足够绕地球3圈;测试分析样品超5万件,足能装满几大火车皮。他几乎把秦岭的地质、山水,从地表到深层,观察认识了个遍;甚至,几条主要考察路线上,住着哪些人家、门前长着什么树、家中几口人,途中地形地物标志、岩石地层、结构构造、属性特征,他都了如指掌,如数家珍!

在地质学家眼中,秦岭,这座横亘在我国大陆中央的古老山脉,是中国960多万平方公里疆域上,自然与人文的主要生态环境分界带——分水长江黄河流域,塑造出我国大江大河的水系格局。

它是如何形成的?对地表山川产生了怎样的影响?能为我国重大建设提供哪些物质基础?

从20世纪60年代开始,张国伟把根扎在了秦岭。这位潜心地质构造研究的年轻人,穿行在秦岭的崇山峻岭间,跋山涉水,风餐露宿,乐此不疲……

1975年,36岁的张国伟带领西北大学百余名师生,组队加入中国科学院许昌富铁科研队,在秦岭及其东延的嵩山-豫晥华北地块南部一带,转战4年多。

这是一场名为富铁会战的全国性大型找矿科研行动。国家建设亟需富铁矿石,与全球几大富铁矿区形成地质条件相似的秦岭与其相邻的古老地块,备受关注。

然而,热切期盼的场景没有出现,我国大陆地质中,并不发育存在于早前寒武纪的富铁矿床。

“但这不是挫败,是发现!”张国伟神采飞扬。空前系统的调查,探究了我国古老大陆——华北、华南,包括秦岭造山带等在内的早前寒武纪系列重大基本基础科学问题,摸清了家底,提出诸多新观点——这比找到矿藏更令人振奋!

彼时,国际地学占主导的板块构造理论引入国内。中国大陆有无板块?又是怎样的板块构造?秦岭,是研究回答这一当时中国地学发展重大问题的代表性造山带。张国伟决计,依托会战成果,跳出“找矿”思维,深入探究构造规律,从根本上破解资源难题。

1983年冬,北京怀柔,在国际早前寒武纪地壳演化学术讨论会上,他带去了阶段性研究成果:嵩山一带的登封杂岩为花岗-绿岩区。其与秦岭北侧的太华群高级片麻岩区,组成了华北地块南部晚太古宙统一地块!

举座震惊。

此次会议,是我国改革开放后召开的首个科学技术领域大型国际学术会议。地球早期形成演化、早前寒武纪花岗绿岩与高级区正值国际前沿热点,学界多有争议,认为中国没有典型的花岗-绿岩区。

与会各大洲地质学家立即动身实地考察,在野外现场给出了一致肯定。

“非常优秀!”时任国际地科联构造委员会秘书长、德国美因茨大学地质学家A.kröner教授很兴奋,特意给会议组织者、中方代表马杏垣教授写信:“张国伟的报告和现场考察给我留下极深刻的印象。中国不落后,这一研究水平已处于国际前列!”

这是张国伟首次在国际学术舞台上崭露头角。他切实感受到,依靠我们自己的学者、自己的技术,能在地质构造研究领域自主发力、自主突破!

扎根秦岭、解读秦岭的信念,愈加坚定。然而,这条充满未知的路,比农民种地还苦,比探险家探险还难。

野外就是实验室。在妻子李士午的印象里,每次回家,张国伟的头发上都粘着树叶,裤子上糊满泥巴,衣服四处都是新口子。

双腿就是主力。短则一两周,长则数月,日行二三十公里是标配。运气好时,他们能借住在老乡家——就着稀汤配土豆,喝两口苞谷渣子。而更多的时候,是天做帐,地做床,日月星辰伴入眠……

“苦算个啥?人要经得苦才能干成事。”

作为秦岭重大项目首席主持人,张国伟领着150多名科学家和研究生,一次次深入秦岭腹地。铁锤一点点敲击,放大镜一遍遍扫描,行李包中的标本层层加重。他们遭遇过塌方,在深谷中迷过路,4次与死神擦肩而过,但他依旧兴致盎然,争分夺秒。

这还不是终点。

他常说,解剖秦岭、研究构造不能囿于一隅,要在区域对比与全球参照中探寻普遍规律。

三四年时间里,他从内蒙古边境行至西藏亚东,沿燕山、太行山直下海南,东西向蹚过台湾、南岭、横断山脉到帕米尔高原……不知不觉间,走过大半个中国。

未及歇息片刻,他又联合国际学者,将视野投向全球。欧洲的波希米亚地块、阿尔卑斯山脉,美洲的阿帕拉契亚山脉、科迪勒拉山系,非洲的开普敦山与林波波古老地块……有名可循的地块和山脉,无一遗漏。

荒漠、冰山、冻土、雪地,缺氧、风沙、酷暑、严寒,极端环境中的坚守,最终化作跨地域、多维度的珍贵数据。

当理论推理与田野经验汇合,秦岭山脉的成因也愈发清晰——

它的确受板块碰撞影响形成。但不是一次性单一的板块造山,而是不同演化阶段,以不同构造动力学机制的多次——即有板块造山又有陆内造山的世界典型大陆复合造山带。

这一研究成果,突破了经典板块构造固有理论模式,揭示了它不能完全认识大陆问题的局限性。

至此,秦岭北坡的峡谷、南坡的山岭盆地,四川的金矿、陕北的油气煤田,数个由此地质作用孕育的宝贵资源,有了更全面的解答。

“板块构造不是绝对真理,需要不断深化,更需要勇气突破创新。”地学无疆,行者无憾。毕数十年之功,张国伟终于可以自信地说,我这一辈子干的就是研究秦岭及其与全国、全球的对比,认识中国大地和地球,用所学所研服务人民、贡献世界!

【感言】

他把一生献给山川大地

大陆演化与早期生命全国重点实验室主任、西北大学教授 董云鹏

张国伟的人生与地球科学紧紧相连。

他立足秦岭,躬耕地质科学前沿,历经六十余载,翻山越岭,风餐露宿,描绘出一幅幅壮丽的地质画卷。他将个人奋斗融入国家需求,推动了大陆动力学和构造地质学的发展。那些被磨出光泽的地质锤、变形的登山鞋,是最忠实的见证者。

张国伟不仅是探索地球奥秘的科学家,还是甘为人梯的师者。他的实验室在群山之间,讲台常常搭在野外,带着学生深入一线,示范取样、绘图、分析,每一个环节都不曾懈怠。他以博大的人文情怀,融理性思辨与诗意追寻于一身,让科学之路充满了激情与温度。在学校里,他的报告和讲座场场爆满。

这些年来,张国伟所承受的工作强度是常人难以想象的,他从来没有工作日和节假日之分。有一次,因长期超负荷运转,他病倒住院。可即便躺在病床上,他身旁也堆满了文件和资料,还惦记着叮嘱出野外的带队老师,安排好行程路线。

他把一生都献给了山川大地!

《光明日报》(2025年06月15日 01版)

【人民需要这样的科学家⑮】

光明日报记者 崔兴毅 光明日报通讯员 孙闻阳

“我们一定要争口气!”

这句写在中国电科机库白墙上的誓言,贯穿了中国工程院院士、我国著名雷达工程专家王小谟的整个科研生涯。

白墙正前方的玻璃展柜里,一沓泛黄的苏联专家手稿无声地诉说着我国雷达事业踉跄起步的艰难岁月……

王小谟 中国电科供图

“就这些材料,看你们能不能弄出名堂来!”1960年,苏联专家撤离时的傲慢,深深刺痛着国防部第十研究院第14研究所(今中国电科14所)科研人员的心。

这份傲慢,来自苏联对被称为国防“千里眼”的三坐标雷达技术的完全掌控。

“中国人也要有自己的三坐标雷达!”关键技术支持的突然中断,让初入研究所的王小谟认清了眼前严峻的形势。他与同事们暗下决心:“一定要做出世界一流的雷达,为国争光!”

从这沓手稿开始,王小谟正式踏上技术攻坚之路。在1969年开展“三线建设”的号角声中,他随内迁队伍辗转千里扎根贵州都匀,开始了长达13年的三坐标雷达研究。

都匀群山环绕、交通不便,缺衣少食是常态。吃饭,是从房梁上吊下个锅,用开水煮点菜,再配些“蘸水”;实验用的厂房,就是自己建的“干打垒”。

仅有的房子都用作实验室了,王小谟他们只能住在简易的草棚里。“用毛竹做骨架,芦苇席子做隔墙,油毛毡做屋顶,就是个简单的住处。”王小谟曾回忆,一到雨天,里面漏水,外面泥泞不堪,“而且,贵州山区冻雨多,每年都要因此摔伤一些人”。

山坳里的灯火默默亮了13年。在这里,原本学俄文的王小谟啃下了英文原版资料,首创脉内扫频技术。当英国同行次年提出相同方案时,这项领先世界的技术已经成为中国雷达研制的重要基础。

“为了心中的信念,大家从没喊过苦,也没有退缩。”王小谟感慨。

1983年,山沟沟里终于飞出了“金凤凰”——我们自己的三坐标雷达诞生了!中国也因此一举进入三坐标雷达技术的世界先进行列。

“为国家站岗放哨,是我们搞雷达的责任。”王小谟总是这样说。

从单一警戒功能向精确指挥引导——相较于二维坐标,三坐标雷达多出的,远非一个坐标数据那么简单,而是在自主创新的三维坐标系中,确立了那个属于中国的“高度轴”。

1992年,王小谟出任中国电子工业总公司军工局局长。此时,世界军事转型的严峻态势给我国提出了更高要求:仅靠地面雷达无法站好领空的岗,得给飞机也装上雷达!由是,国家预警机研制计划呼之欲出。

什么是预警机?“‘云间中军帐’,战争中拥有了它,好比黑夜用肉眼看见20公里外有人划了根火柴。”王小谟形象地说。

预警机什么样?就是机身上装着巨大圆盘状雷达天线的大型飞机。“就那个‘大蘑菇’,别说造,就是从国外买回来自己装到飞机上去都难。”王小谟说。

“自主研发这样难,直接进口不就行了?”有人提议。“必须独立自主!”对此,王小谟态度坚决。他深知,核心技术买不来:“一旦开战,国外只要卡住几个配件,预警指挥机就失灵了,到时我们怎么办?!”

果不其然,2000年,国外合作方单方面撕毁合同,企图扼杀中国的预警机事业。王小谟的未雨绸缪,起到了关键作用:20世纪90年代,中国与外方合作共同开发预警机时,作为中方总设计师的他,从没放弃对一道又一道技术难关的突破。其间,他在国际上首创了背负式、大圆盘、三面有源相控阵雷达的新型预警机方案。王小谟立下“军令状”:“就算拼命,也要拿下这个‘争气机’来!”

时间紧、任务重,“为了数据测算和试飞,他连着5年没过过春节。”中国电子科技集团专家、王小谟的学生王文生回忆。

靠着这股韧劲儿,他们在核心技术屡遭封锁的情况下,见招拆招。当时,我国已经研制出最先进的相控阵雷达,但缺点是质量重。要把它搬上天,只有外国的飞机能做到。“这怎么能行?我们自己生产的飞机一样要有这样的性能!”还没来得及喘口气,王小谟马不停蹄带领团队继续攻关,终于造出了能托举起13.5吨雷达的国产预警机。

2009年10月1日,在庆祝中华人民共和国成立60周年阅兵式上,王小谟受邀登上观礼台。当一架背着“大蘑菇”的飞机作为空中编队排头兵,引领着庞大机群分秒不差飞过天安门广场上空时,71岁的王小谟激动得像个孩子。他一手拉着身边人的衣服,一手指向天空:“看!这个领航机是我们搞的……”

这架首次在全球观众面前亮相的中国预警机,正是由王小谟团队主导研制的空警-2000。

2010年,王小谟再度回到都匀。望着已成为纪念遗址的厂房和远处苍翠的青山,老人不禁热泪盈眶:“我一辈子就做了一件事:研制雷达,然后负责将世界上最先进的技术应用到预警机上,把设计变为现实。”

他的确做到了!如今,“争气机”这一国防领域的核心装备不断完善升级——仅仅十几年时间,数款先进机型先后问世,让隐形战机无所遁形。

2023年3月6日,王小谟溘然长逝。当年那“争口气”的誓言,正化作一个又一个守护国土的“千里眼”,飞翔在祖国的蓝天上。

《光明日报》(2025年06月02日 01版)

【人民需要这样的科学家⑭】

光明日报记者 张晓华

2024年6月25日,随着一顶红白相间的巨型降落伞徐徐下降,嫦娥六号返回器稳稳落在内蒙古四子王旗阿木古朗草原上,它携带着月球背面的月壤样品安全回家了。

叶培建 资料照片

千里之外,北京航天飞行控制中心指挥大厅一片欢腾。雷鸣般的掌声中,年轻的航天人齐刷刷转头望向一位满头银发的老者——他是“人民科学家”国家荣誉称号获得者,嫦娥一号卫星总设计师兼总指挥,嫦娥系列各型号及火星探测器总指挥、总设计师顾问,中国科学院院士叶培建。

“每次执行任务,有叶院士在,心里踏实!”在众多航天人眼中,叶培建是嫦娥系列研制团队的“定海神针”。

这“定海神针”,是50余年各种任务和考验淬炼、熔铸而成的。

中国资源二号01星是我国自行研制的首颗传输型遥感卫星,也是叶培建从计算机工程、卫星应用领域转型后,挂帅研制的第一颗卫星。

2000年9月1日,卫星顺利升空,运转正常。然而,就在从发射场前往指挥控制中心途中,叶培建收到报告:卫星失去姿态,原因不明……

“我的心一下子从天堂掉进了地狱,仿佛整个人重重摔进了冰窟窿!”每每忆起,叶培建总是心绪难平,这颗卫星耗费了大家近10年的心血,如果失败,该怎么向国家交代?向人民交代?

“危急关头,我必须振作起来,天大的担子也要扛起来。”叶培建深知作为总设计师、总指挥的责任,他迅速调整情绪,要求大家沉着冷静思考问题,“姿态突然变化必有原因,最短时间找出原因,卫星还有救!”

大家迅速各就各位,全面排查发现,是地面测控中心发出一条不当指令,致使卫星出现紊乱。所幸卫星的蓄电池性能良好,在及时发出正确指令后,问题随即排除。让叶培建欣慰的是,这颗命途多舛的卫星在太空遨游了四年零三个月,超过设计寿命一倍有余,成为中国寿命最长的传输型对地遥感卫星。

“航天是系统工程,不能有一点点的疏忽,一点点的失误。”这场惊心动魄的“急救”,不仅磨砺了叶培建的“大心脏”,也让他把“如履薄冰、如临深渊”的责任意识贯穿在之后的所有工作中。

2004年,我国探月工程全面启动,年近六旬的叶培建被任命为嫦娥一号卫星总设计师兼总指挥。这是我国航天发展第三个里程碑的开篇之作,叶培建面临的压力可想而知——国际上对相关技术严格封锁,经费紧张,资源匮乏,没有队伍,没有经验,甚至连怎么飞到月亮都不知道……

“拼了!”叶培建带领一支平均年龄不到30岁的年轻队伍开始攻关——设计方案、测算、试验,仅飞控实施方案就做了20多个,加起来有4800多页……一个个技术难题被攻克,一项项具有自主知识产权的核心技术被掌握,嫦娥一号卫星越来越接近叶培建心中至善至美的“嫦娥”。

2007年10月24日,嫦娥一号顺利升空,经过8次变轨进入月球轨道,正式开展绕月探测任务,实现了我国深空探测“零”的突破,圆了中华民族千年飞天揽月之梦。

嫦娥一号出色完成了预期的工程和技术目标,更重要的是播撒下我国深空探测的“种子”,“这些年轻人赶上了好时代,他们是未来月球探测的主力军。”从嫦娥二号任务起,叶培建主动将接力棒交到年轻航天人手中,用创新引领与耐心陪伴影响和支撑他们成长。

嫦娥一号表现完美,作为备份星的嫦娥二号该何去何从?有人反对继续发射嫦娥二号,但叶培建据理力争,保住了嫦娥二号,并和团队一起对嫦娥二号进行技术创新与改进,使嫦娥二号摇身一变成了探月二期工程的先导星,为嫦娥三号落月做了前期准备,并实现对小行星的飞跃探测。直到今日,它仍在不断刷新我国深空探测的最远距离纪录。

“如果没有当时的较真,哪能得来这么多的深空探测成果!”有嫦娥二号“珠玉在前”,不发射备份星嫦娥四号的意见很快消失了,但对于具体发射规划仍有不同意见,一些人认为,让嫦娥四号着陆在月球正面更有把握,叶培建说:“科学就是要走别人没走过的路。走,到月球背面去!”

叶培建坦言:“作为力主去月球背面的人,我压力甚大!”但他坚信,无论是技术进步还是人类探月事业的发展,都需要做一些冒险的事情,“哪怕我失败了,将来肯定还有人干。我失败的教训,会给后来人带来启迪。所以,不要怕失败!”

天问二号、天问三号、天问四号、嫦娥七号、嫦娥八号……如今的叶培建已将目光聚焦在“更远”的研究和项目上:“我要配合专家‘开些荒’,再培育一点新的‘土地’。”

《光明日报》(2025年05月25日 01版)

【人民需要这样的科学家13】

光明日报记者 张晓华

研制战略导弹,研发运载火箭,送中国人上太空并筹建中国空间站——

“一辈子就干了三件事。”这是“共和国勋章”获得者、中国载人航天工程的开创者之一、中国工程院院士王永志对自己一生的总结。

1964年6月,西北戈壁酷热难耐,这里即将执行我国自行设计的中近程导弹——东风二号发射任务。

但,火箭推进剂在高温下膨胀,导弹燃料储箱无法灌入足量燃料,导致导弹射程不够,难以进入预设弹落区。正当专家们为加注更多推进剂而一筹莫展时,“最年轻”的王永志提出,“泄出600公斤燃料,导弹可达到预定射程”。

重重质疑下,王永志没有后退。他鼓起勇气,向发射场技术总负责人钱学森汇报自己的计算和推论。钱学森认真思考,批准了这一方案。

1964年6月29日,东风二号呼啸着命中预定目标,王永志的方案成功了!

1978年,在钱学森的力荐下,他挂帅中国第二代战略火箭总设计师。扎实的学术基础,独特的逆向思维模式,在他之后的科研工作中,继续发挥重要作用。

1986年,我国军工企业开始转型。同年,美国“挑战者”号航天飞机、大力神火箭等相继发射失利,国际发射市场运载能力出现短缺。

时任中国运载火箭技术研究院(简称“火箭院”)副院长的王永志敏锐察觉到,尽快研制新一代大推力火箭,承揽国际卫星发射任务,是中国火箭研制走出困境的必由之路。

可是,新火箭该长什么样?

“先让火箭‘长胖’,再让火箭‘长个儿’,运载能力就能提高一大截。这个思路可行!”早在1972年,王永志就有过研制捆绑式火箭的构想,并组织技术人员设想出捆绑、加级、加长等火箭型谱。

王永志当机立断,以长征二号丙火箭为芯级,研制我国第一枚大推力捆绑火箭——长征二号E捆绑火箭(以下简称“长二捆”)。1988年11月,中国长城工业公司与美国休斯公司签署澳星发射服务合同。

这是中国与国外签订的第一份商业发射合同。而此时,“长二捆”还只是设计图纸上的概念,距离合同约定时间仅剩18个月。

顶着巨大压力,王永志立下军令状:保证在规定时间内将火箭竖立在发射台上。

在王永志带领下,一场艰苦卓绝的攻坚战开始了。500多天,全箭24套44万多张设计图样、120多个工艺攻关项目、20项技术难题……

1990年6月29日,“长二捆”提前一天矗立在西昌卫星发射中心……

“长二捆”的横空出世,使中国近地轨道运载能力达到9.2吨,中国航天不仅顺利拿到国际航天商业市场的入场券,基于“长二捆”技术基础研发的长征二号F运载火箭,也成为我国目前唯一可以担负载人航天器发射任务的“明星”火箭。

火箭打了漂亮仗,那载人航天呢?

要知道,中国计划发射载人飞船时,国外载人航天已发展40余年。“充分利用后发优势,跨越式发展!”这是王永志给出的答案。

工程论证期间,王永志提出要在载人飞船和空间站之间,增加空间实验室,以验证空间站关键技术并提早应用,这一构想最终演变为极具中国特色的载人航天工程“三步走”战略。

1992年,载人航天工程正式立项,花甲之年的王永志被任命为工程首任总设计师。他在总体技术方案制定、关键技术攻关、重大问题处理等方面做了大量开创性工作——

一系列自主创新举措,铺就了中国载人航天的成功之路。2003年10月15日,神舟五号载人飞船一飞冲天;2017年,空间实验室阶段顺利结束;2022年,中国空间站如期建成,载人航天“三步走”圆满收官。

2024年6月,王永志的生命之光燃尽了。“他已经不能自由行动,眼睛也已近失明,可仍不停地念叨着天上的事、登月的事……”回忆起王永志临终时的情景,妻子王丹阳动情地说。

“宇宙是无限的,探索也是无尽期的,我们已经干过的算不了什么,更壮丽的事业还在前头。”王永志从没放下他牵挂的中国航天事业,直至生命的尽头……

王永志 资料照片

《光明日报》(2025年03月23日 01版)

【人民需要这样的科学家⑫】

光明日报记者 王美莹

“中国昆虫种类,据估计为15万种以上,而已定名的不到2.5万种,只占17%而已。在这些已知种中,95%是外国人定名的,只有5%是中国人自己的工作。”

“什么时候能将这两个百分比颠倒过来,中国人在昆虫分类上也真正翻了身?这个问题我经常在思考。”

1979年3月,68岁的中国昆虫学界泰斗周尧在一封信中写下这样一段话。信纸的空白处,还留有“17%”的计算痕迹。

青年时,周尧怀揣“科学救国”的理想,带着200多号中国蝴蝶标本负笈远洋、自费出国深造。

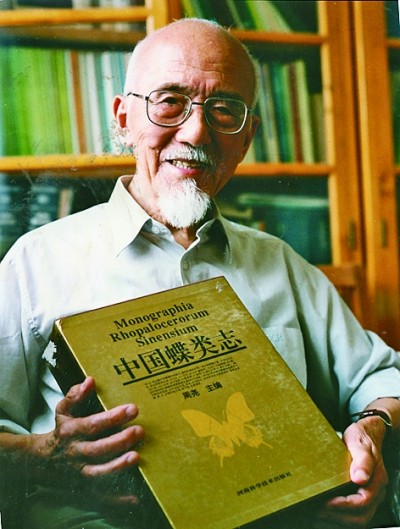

周尧和他主编的《中国蝶类志》。中国科学技术协会供图

抗日战争爆发,远在意大利的周尧得知祖国半壁河山沦陷于日寇铁蹄之下,奋臂疾呼:“大虫不杀,杀小虫何用!”他毅然回国,投笔从戎,奔赴疆场。

抗战胜利后,他扎根西北。“雕虫”孜孜七十秋,周尧先后采集了40多万号昆虫标本,以他的姓氏定名的昆虫有40多种,先后开展20多个昆虫类群的分类研究,发现记述372个新种、31个新亚种、2个新型……

做昆虫学研究,风餐露宿是家常便饭。周尧的足迹遍布祖国山山水水——九上秦岭太白山和华山,六上五台山,两上峨眉山,征服海拔4500米的雪山……初夏的关中,周尧在麦田里“埋伏”了7个昼夜,摸索小麦吸浆虫的生活规律,寻找防治对策,为我国小麦吸浆虫防治作出了突出贡献。

在中国昆虫学史这片荒地上,周尧是披荆斩棘的拓荒者。1957年,一本薄薄的《中国早期昆虫学研究史(初稿)》正式出版,作者就是西北农学院教授周尧。当时,周尧已经是声誉卓著的昆虫学家,为何要从事历史研究呢?

写一部中国昆虫学史,这是周尧读大学时就在心里埋下的根。在南通农学院读书时,老师说,昆虫学历史只能从西方讲起,中国没有自己的昆虫学史。这让周尧心有不平,他给老师递了个纸条:“希望你能从正面总结祖国遗产。”

“我们拥有悠久的历史、灿烂的文化,难道就没有令人骄傲的昆虫研究的奇迹和壮举吗?不,不可能的!”后来,周尧发现,西方人所著的昆虫学史,对中国的贡献只字不提。他翻看中国古代文献,除桑蚕和蝗虫外,对昆虫并没有系统记录,材料分散在浩如烟海的各类古籍中。

为了给中国昆虫学树碑立传,周尧伴着青灯一盏,一头扎进了古籍里——从正史、地方志到《诗经》《尔雅》《本草纲目》,博览古书7000余册,可谓沙里淘金。

随着中国古代昆虫学的画卷逐渐在眼前展开,周尧发现,在昆虫学领域里,中国古代不论是益虫利用、害虫防治,还是昆虫学理论的研究,都有极为辉煌的成就,甚至和四大发明一样,为全人类作出过重要贡献。

周尧所著之书,被称为“我国昆虫学历史扬眉吐气之作”。这也让中国,在世界昆虫学史上写下浓墨重彩的一笔。

在周尧的极力推动下,《昆虫分类学报》于1979年10月正式创刊,周尧义不容辞成为主编。此后,该杂志与66个国家和地区的180多种生物学期刊建立了长期的联系。这让周尧觉得,“在世界生物科学界为中国树立了一面旗帜”。

除此之外,组织中国第一个全国性昆虫学会“昆虫趣味会”、撰写第一部中国昆虫学史著作、建立中国第一个昆虫博物馆、创办全国第一家民办出版社——天则出版社……“中国的法布尔”“世界虫苑大师”,周尧在昆虫研究领域,获得了很多“第一名”。

周尧,用敢为人先的锐气和迎难而上的骨气,奋力“包抄”和“追赶”,把红旗插上科学的高峰!

《光明日报》(2025年02月15日 01版)