点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

本期展品:郭沫若就赠诗一事致钱学森的信

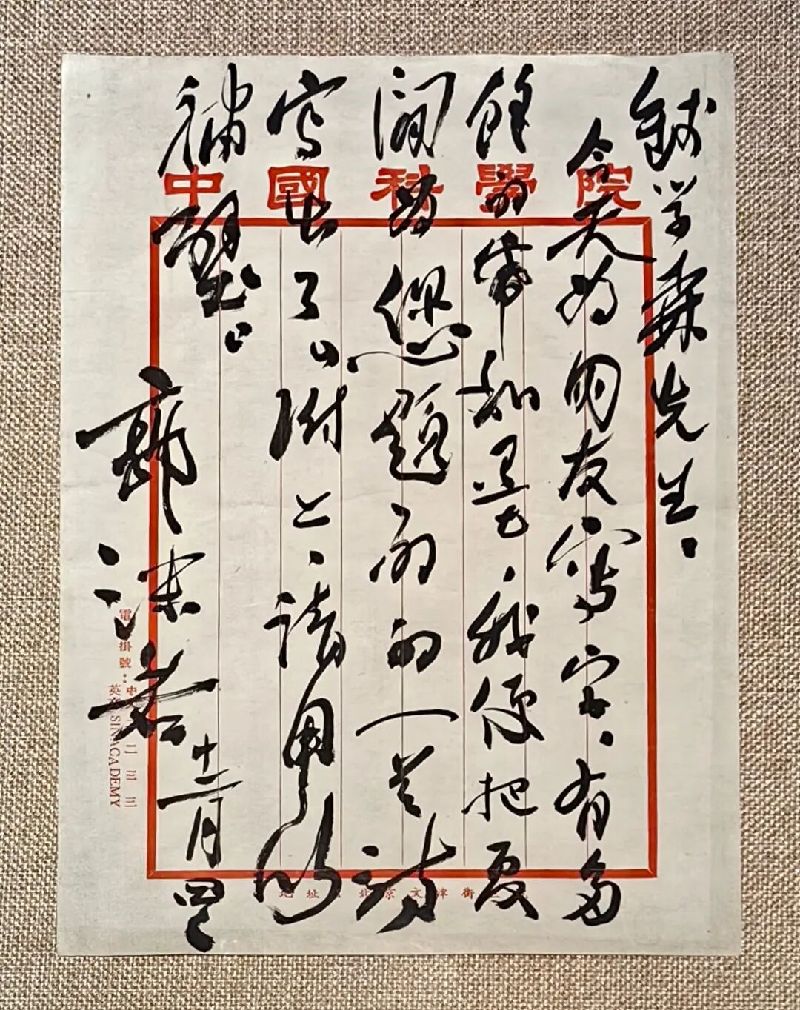

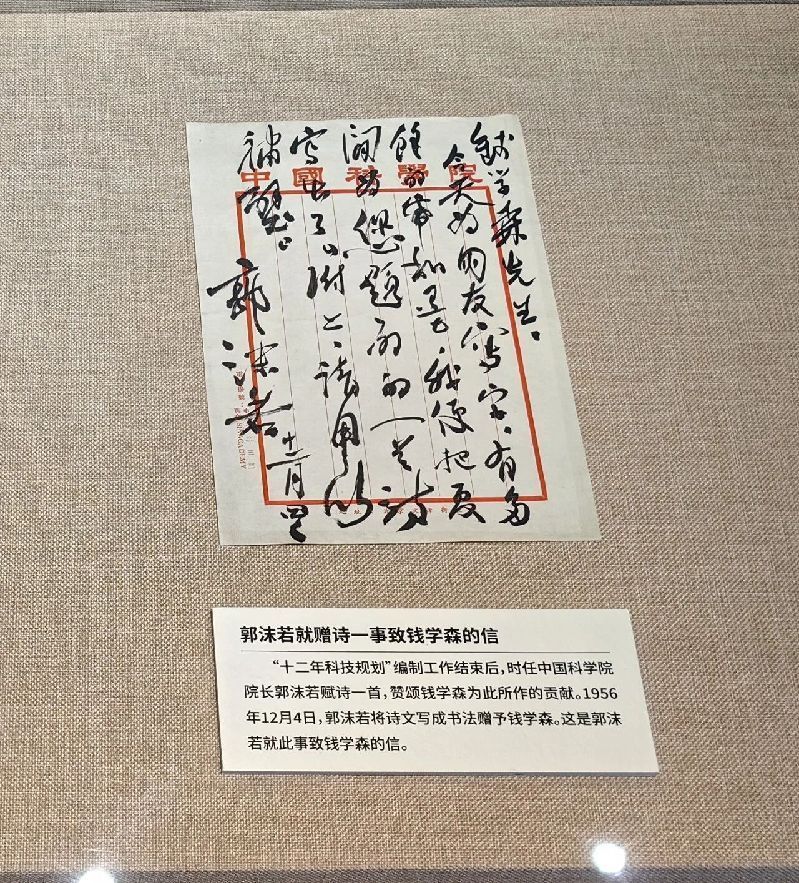

1956年12月4日,时任中国科学院院长的郭沫若先生亲笔书写并赠予钱学森先生一首七律,并就赠诗一事致信钱学森。信中写道:“钱学森先生:今天为朋友写字,有多余的纸和墨,我便把夏间为您题的一首诗写出了。附上,请用以补壁。”

“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”专题展览展墙。来源:中国科学家博物馆

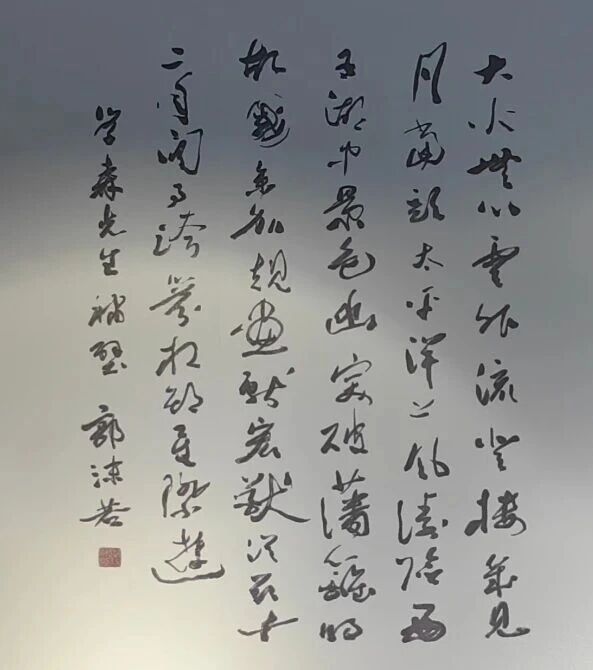

赠钱学森

大火无心云外流,

登楼几见月当头。

太平洋上风涛险,

西子湖中景色幽。

突破藩篱归故国,

参加规划献宏猷。

从兹十二年间事,

跨箭相期星际游。

这首诗,不仅是对一位科学家卓越贡献的赞颂,更是对这项关乎国家未来科技命运的宏伟蓝图——《1956-1967年科学技术发展远景规划纲要》(简称“十二年科技规划”)的生动见证。

抗美援朝战争结束后,面对复杂严峻的国际形势和国内百废待兴的局面,发展现代科学技术,尤其是国防科技,成为新中国的紧迫任务。1956年1月30日,在全国政协二届二次全体会议上,周恩来总理发出了“向现代科学进军”的号召,要求制订新中国第一个远大规划——《1956-1967年科学技术发展远景规划》(简称“十二年科技规划”)。

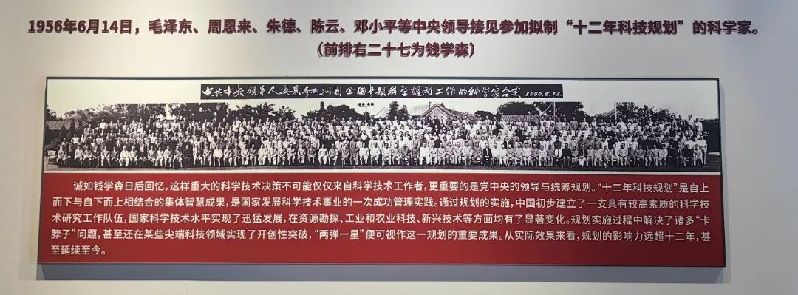

1956年6月14日,毛泽东、周恩来、朱德、陈云、邓小平等中央领导接见参加拟制“十二年科技规划”的科学家。来源:中国科学家博物馆

1956年3月,国务院科学规划委员会成立,数百位科学家共同编制《1956-1967年科学技术发展远景规划纲要》。其中第37项重要任务《喷气和火箭技术的建立》由钱学森主持编制。

1956年5月,“十二年科技规划”编写小组开会讨论规划纲要(左三为钱学森)。来源:钱学森图书馆

在制定“喷气和火箭技术的建立”规划时,一个关键问题摆在了面前:在国力有限的情况下,是优先发展飞机,还是优先发展导弹呢?当时,世界各国都是先有了航空工业再发展导弹。然而,钱学森经过审慎分析,提出了一个在当时看来“颠覆”常识的观点:优先发展导弹。

他的理由清晰而深刻:首先,飞机对可靠性、安全性和可重复使用性要求极高,以我国薄弱的工业基础,短期内难以满足。其次,导弹是一次性使用,技术难题相对容易解决,且能更快形成战略威慑力。最后,从长远来看,发展核武器是必然之路,核武器必须与导弹结合才能发挥最大威力。钱学森逻辑严密、条理清晰的分析,成功说服了所有人,这一重大决策就此确定。

1956年8月,“十二年科技规划”终于完成。这是新中国第一个完整的科学技术发展规划,从13个方面提出了57项重大任务,并确定了包括原子能、导弹、电子计算机等在内的6个紧急措施项目。

规划编制工作圆满结束后,时任中国科学院院长的郭沫若挥毫写下了那首《赠钱学森》。诗中,“突破藩篱归故国”赞扬了钱学森冲破重重阻挠回归祖国的赤子之心;“参加规划献宏猷”则精准概括了他在此次规划乃至中国航天事业初创阶段所贡献的宏大谋略;最后两句“从兹十二年间事,跨箭相期星际游”,更是寄托了对未来中国航天事业征服星际的殷切期望与坚定信心。

郭沫若就赠诗一事致钱学森的信。来源:中国科学家博物馆

如今,这封信函陈列在中国科学家博物馆“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”专题展中。它不仅仅是一封书信,更是一份国家记忆的载体,向我们无声地讲述着那段科学家们同心协力、擘画未来的光辉岁月,以及钱学森等老一辈科学家高瞻远瞩、求真务实的科学家精神。