点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

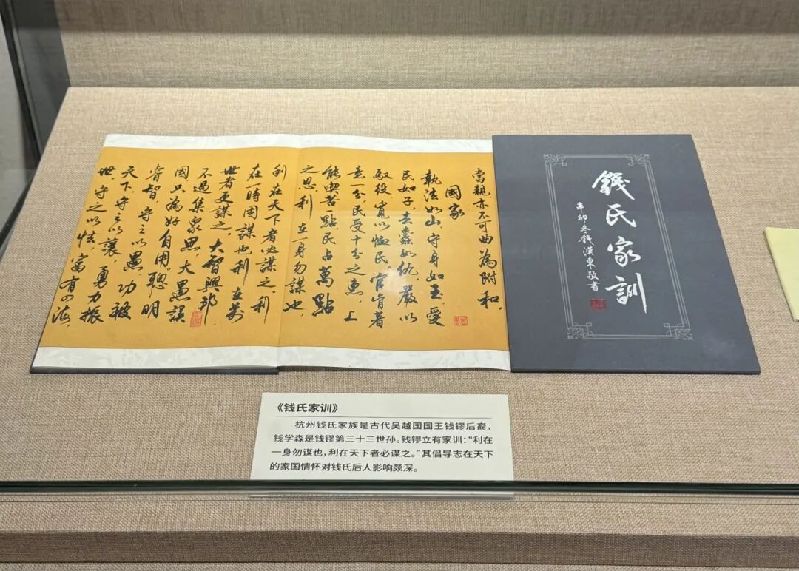

本期展品:《钱氏家训》

在中国科学家博物馆“为国铸剑:钱学森与中国航天事业”专题展的入口处,一则《钱氏家训》陈列在聚光灯下。在素雅的装帧之上,“利在一身勿谋也,利在天下者必谋之”十六个字,道出了这个传奇家族绵延千年的精神密码。

这份由古代吴越国国王钱镠立下的家训,穿越千年时空,在第三十三世孙钱学森身上得到了最生动的诠释。上海交通大学钱学森图书馆党总支副书记、副馆长吕成冬在解读这件展品时说道:“我们将《钱氏家训》作为展览的第一件展品,正是因为它所蕴含的‘利在天下’精神,是理解钱学森人生选择的关键要素。”

钱氏家族人才辈出,从古代的钱镠到近现代的钱穆、钱玄同,再到当代的“三钱”钱学森、钱伟长、钱三强,“利在天下”的家国情怀始终是这个家族最鲜明的精神标识。

这种精神的传承,离不开钱学森父母的开明教育。钱学森的父亲钱均夫是中国最早一批留学日本学习教育学的,与鲁迅是同学。他在日本期间,主动研究各国教育理论,思考“到底哪一种教育适合中国”。这种自觉的责任担当,为年幼的钱学森树立了榜样。

钱均夫学成归国,先后在浙江和北京从事教育工作。在这个过程中,钱学森随父母从杭州来到北京,在充满爱与智慧的家庭环境中成长。钱学森曾回忆,影响自己一生的老师中,第一位是父亲,第二位是母亲。家庭中的“爱的教育”至关重要——一个在爱中长大的孩子,自然会爱这个国家,爱这个社会。

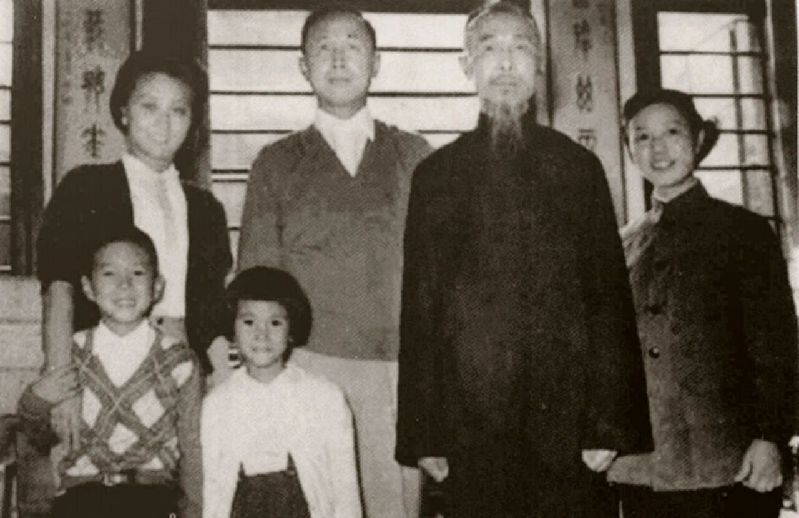

1955年10月13日,钱学森(后排左二)一家回到上海后与父亲钱均夫(右二)在愚园路家中合影。来源:上海交通大学钱学森图书馆

《钱氏家训》的意义,不仅在于它对钱学森个人的影响,更在于它展现了中华优秀传统文化与现代科学精神的深刻共鸣。吕成冬认为:“我们要理解钱学森,不能脱离中国两千多年的传统文化脉络。‘为国铸剑’的担当精神,与古代‘君子佩剑’的文化传统一脉相承。而中国传统士人追求的‘立德、立功、立言’,在钱学森身上都有完美体现。”

1955年9月18日,美国《洛杉矶时报》以《喷气推进专家返回红色中国》为题报道钱学森归国的消息。报纸插图为钱学森一家在轮船上的合影。来源:中国科学家博物馆

这种文化传承的视角,为我们理解科学家精神提供了新的维度。每一位科学家都不是孤立的个体,而是深植于文化土壤中成长起来的大树。《钱氏家训》就是这片沃土中的重要养分。

如今,当我们驻足于这卷《钱氏家训》前,感受到的不仅是历史的厚重,更是精神的传承。从钱均夫“教育救国”的理想,到钱学森“科学报国”的实践;从家训中“利在天下”的训导,到“两弹一星”的辉煌成就——这条清晰的精神脉络,见证了一个家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。

这则《钱氏家训》如同连接千年的精神桥梁。透过遒劲隽永的文字,我们看到在伟大的科学成就背后,往往有着深厚的文化底蕴和家风传承。在倡导家庭家教家风建设的今天,钱氏家族的传承故事,依然散发着跨越时代的光芒。