点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

八十载风雨沧桑,民族记忆永不褪色;八十年山河重光,科学精神历久弥新。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,中国科学家博物馆隆重推出“抗日战争中的中国科学家——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”。

以跨越时空的对话,致敬那段烽火岁月里把智慧和学识投入到救国洪流中的科学家群体。他们用科学之光穿透战火阴霾,以知识之力守护文明血脉,在中华民族最危险的时刻挺起了科学的脊梁。

此次展览共分为“服务抗日战场”“保障国计民生”“守护学脉传承”三部分,通过40余位科学家的150余件(套)实物、300余张珍贵图片,塑造出“科学救国”的时代群像。不仅是对历史的回顾,更是对国家危难时期科学家群体爱国精神与担当意识的深刻缅怀与致敬。在民族存亡的危急关头,中国科学家以科学为武器,以智慧为盾牌,在战火纷飞中谱写了一曲感天动地的壮丽史诗。

第一部分:服务抗日战场

这部分展示了服务于抗日战场的13位科学家故事。他们在战时极端艰苦的条件下,创造性地将书本上的知识迅速转化为实用技术,解决了战地最急迫的需求,全面呈现了中国科学家的奉献精神。

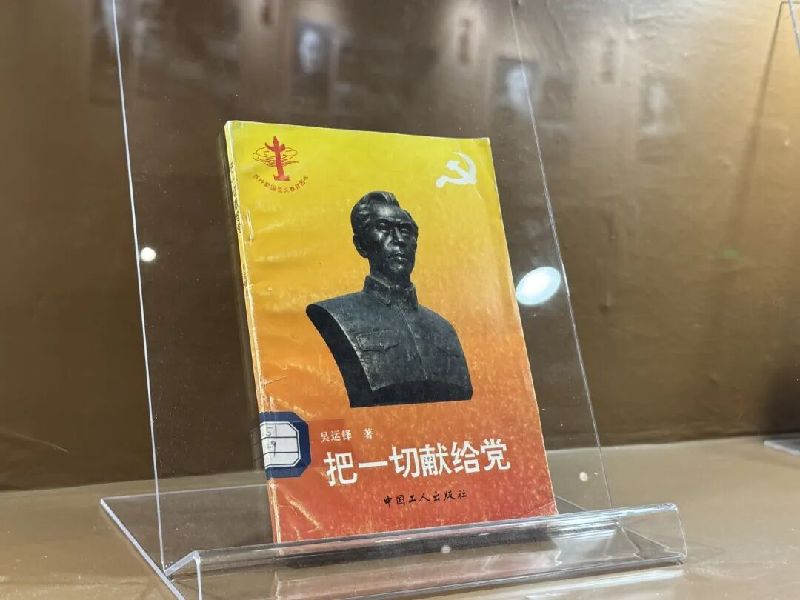

展览展出了十余个不同版本的吴运铎自传体小说《把一切献给党》,全书贯穿三次重伤仍坚持工作的细节,展现其将技术才能奉献给党,并通过制造枪械弹药等实践,完成了思想蜕变的过程。翻阅那些已经泛黄的书页,我们仿佛能看到那个在煤油灯下奋笔疾书的身影。

不仅如此,还有叶企孙组织师生将数百箱精密仪器、图书南运,保住中国物理实验命脉的故事;林可胜冒着炮火开展战地急救和卫生防疫,挽救了无数中国将士生命的感人事迹……这些科学家将现代科技与中国战场实际相结合,开创了科技本土化的先河。

第二部分:保障国计民生

这部分展示了16位为战时经济民生做出贡献的科学家。持久战的特征决定了抗战对后方的极大依赖。为了在这场残酷的反侵略战争中坚持到底,广大科技工作者在各自的领域保障着战时的国计民生。

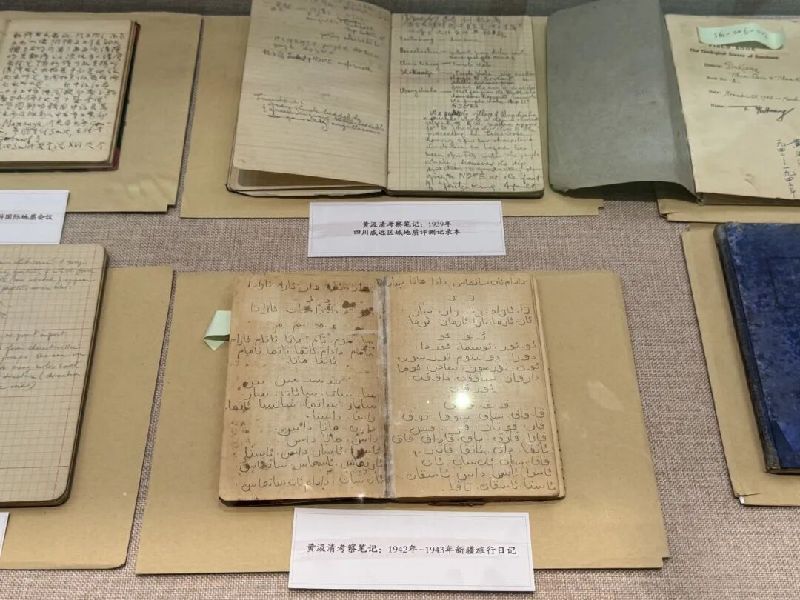

展览展出了众多黄汲清的工作考察手稿,如1939年四川威远区域地质评测记录本、1936年南岭地质调查记录本等。这些手稿笔迹工整,字体娟秀,不少手稿中手绘的地形图精美细致,甚至连岩石纹理和地层走向都描绘得一丝不苟,让人不禁想象在战火纷飞的年代,这位地质学家是如何在野外艰苦条件下坚持科学测量的。

而当目光转向祖国西部的工厂里,在那个曾经“吃不起馒头、用不起玻璃”的环境中,范旭东、侯德榜共同攻克制碱技术,用“侯氏制碱法”向世界证明:中国可以。

在农业方面,李先闻、金善宝、乐天宇开垦灌溉、改良作物,让稻麦生长在西部盆地和高原。

在基础设施建设上,茅以升造桥,黄万里、张光斗、凌鸿勋治理河道、修坝筑路,让滚滚水流成为航运动脉和电力源泉……

他们的实践标志着现代科技在中国大地扎根生长,为中国科学家群体的形成和独特精神面貌的塑造提供了实践基础。

第三部分:守护学脉传承

中国科学家以不屈的意志推进着科技的发展和学脉的传承。为了保存科学的火种,战前东部地区的大学和研究机构颠沛流离,辗转内迁,在木墙草顶的教室中弦歌不绝、爝火传薪。

就是在那一盏盏微弱的油灯之下,中国科学家取得了一个个震惊世界的学术成就,成为世界科学发展的重要组成。有年轻学子投笔从戎,从学校到战场,为前线尽一份微薄之力,为祖国献一颗赤子丹心。历经战火洗礼,自然科学知识开始和中国的土壤紧密结合起来,推动着现代科学的中国化时代化。

这一时期培养的大批科技人才,成为战后中国科技发展的中坚力量,其学脉传承直接影响并推动了当今中国科技事业的发展进程。

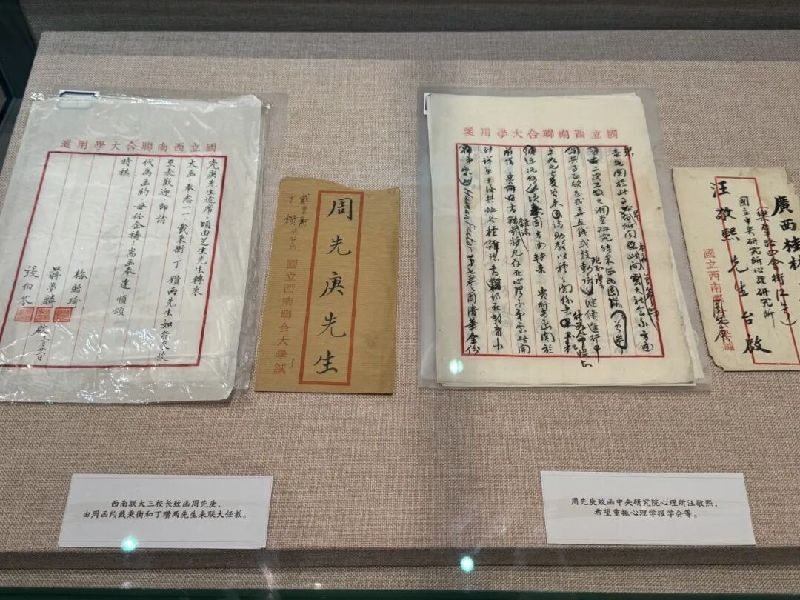

在展品选择上,展览不仅展示了科学家的科研成果和工作实物,还呈现了大量私人信件、日记、对科技与救国的论著等珍贵文献。这些展品真实反映了科学家们在战争环境下的工作状态与心路历程,展现了他们如何在极端条件下坚持科学研究、服务抗战需要的感人事迹。

走出展厅,那些泛黄的手稿、斑驳的仪器依然在人们脑海中萦回。这场展览不仅是一次历史的回溯,更是一场精神的洗礼。它让我们看到:科学没有国界,但科学家有祖国;知识不分地域,但学人有担当。在中华民族最危难的时刻,正是这些科学家用智慧点燃希望,用专业守护民生,用知识延续文明,奠定了中国现代科技发展的基石。

期待这场展览能够激励当代科技工作者和广大青年,传承这份爱国情怀与科学精神,在新时代的征程中继续书写科技强国的壮丽篇章——因为这不仅是对历史最好的纪念,更是对未来最美的期许。