*当代文学一个非常有意思的地方是一面高度张扬创作的主体性,张扬自我意识,一面以语言的游戏与狂欢维护主体的绝对存在和自由却最终疏离真正的自我主体性乃至消解自我。

*当代中国文学需要眼睛往下看,关注劳动者、关注普通人,要向“小人物”要“大作品”。

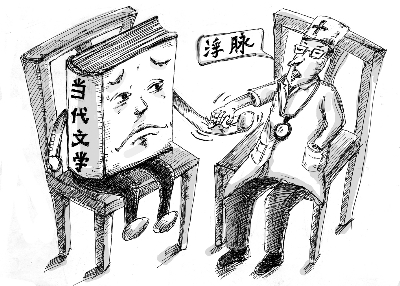

随着诺贝尔文学奖花落中国文学,当代文学因此而获得越来越多的欣赏和肯定,这也大大激发了整个当代文学界的创作热情,同时,以互联网等电子媒体为代表的新媒体勃兴,消费文化强势来袭,文学从创作、传播到消费、接受,发生了巨大变化乃至转型,当代文学呈现出罕见的活跃、丰富和多元。新的文学景观既让人们看到了它的繁荣,也在其目眩五色的绚烂中感受到了它的浮脉。所谓浮脉,即如中医所言,“其病轻浅,外邪刚进入人体,人体的正气尚强,与外邪相争斗,将脉气鼓动于外,所以脉象显浮而有力”。但是,长此以往,呈现出“脉浮而无力”的态势,乃至出现“沉脉”,则将严重影响机体的健康。当代文学的发展所呈现的浮脉值得我们仔细查究,一些表征应该引起必要的警觉。

当代中国文学无疑是在新时期之初发现人、尊重人这一时代文化的主调中引吭高歌的,也引发了全社会的高度共鸣,正如当时文学理论界的一个呼声便是“回到人本身吧,回到人的个体、感性和偶然吧”。但是,随着人的主体不断从社会向内转,日益转向自我,转向所谓私人世界,越来越与社会的时代问题、时代的重大关切相脱离,甚至忽略和消弭了文学的社会公共价值,呈现出一些突出的表征。

其一是沉迷于个体的内在性,个体作为社会性存在的丰富性和厚度日益简化。关注探索人的内在世界,所谓“小宇宙”,自然是文学取之不尽,用之不竭的创作资源,而且在一定意义上这是一个关于文学“现代性”的问题。但是,一旦将人的内在性简单地私人化、个体化,似乎越自我越文学越现代,将其与社会日益绝缘,那么,所谓的内在性便成了不可思议的神秘世界,无法让人们更深刻地理解世道把握人心,无法让文学发挥其人道主义的关怀,无法真正作为“人学”而存在。在这里,作为自我的作家和作为作家的自我应该有一个基本的区分。萨特曾经说:“没有为自己写作这一回事:如果有人这样做,他必将遭到最惨的失败;人们在把自己的情感倾泻到纸上去的时候,充其量只不过使这些情感得到一种软弱无力的延伸而已。” “只有为了别人,才有艺术;只有通过别人,才有艺术”。

与自我化创作倾向密切相关,表征之二是文学创作的欲望化书写。一旦文学滑入私人世界的无尽空间,作家所能把握的自然主要是其感觉与本能,跟随本能欲望的冲动一路狂奔。近些年,这一类的作品不但在通俗文学文化界势不可挡,很多所谓纯文学也是不甘寂寞,半遮半掩也好,赤膊上阵也罢,文学城头上高高飘扬的是那些欲望的旗帜,在欲望的狂欢中难以自拔。文学当然不是要搞禁欲主义,不可能不涉及人的欲望,但文学是对人的欲望的探索、思考、审视,而不是简单的记录、宣泄和展示。在消费主义文化语境中,欲望的生产和表演无疑都会获得轰动与效益,沉沦于欲望的无底深渊不但不可能探究人性的精微与丰富,更是把人性严重萎缩和平面化,不可能有高质量的文学创造。一些引起轰动的小说连一个接着一个的性爱场面都是高度雷同化、自我复制的,殊不知在文学世界中绝不可能存在一个相同的性爱体验,这种浅显的文学常识却会随着对欲望的狂热而丧失。回顾文学史可以发现,明代关于欲望描写的色情小说远远超越今人的欲望书写,但即使彼时,也难得一见真正的上乘之作。当代兴起的所谓身体理论和身体政治学,从理论和批评维度为身体写作保驾护航,似乎真正的政治与革命都只发生于身体和无意识领域,换句话说,身体和无意识领域才是政治和意识形态的真正贮存之地。但是,在这种过度阐释与批评背后,人们往往看到的是同一化的思路甚至结论,无法见到每一种文学写作的独体的个性与创造。沉迷于欲望书写的文学导致严重反智化、粗鄙化,将读者绑架在欲望的战车上而破坏掉读者的审美力,同时也破坏掉作者的创造力,最终将自身引向一条发展的不归路,尤其是在资本控制下的消费文化中更应引起人们的思考,作家应该“抬高你的笔调”。

当代文学一个非常有意思的地方是一面高度张扬创作的主体性,张扬自我意识,一面以语言的游戏与狂欢维护主体的绝对存在和自由却最终疏离真正的自我主体性乃至消解自我。当“写作成为了一种游戏”,写作便完成了从自我张扬走向自我消解的真正转型。这种“游戏”中,写作者如工匠一般添砖加瓦。罗兰·巴特曾说:“人们之所以写作,是因为说到底人们喜欢写作,此事带来愉悦。因此人们最终是处于一种享乐的动机才写作的……”在符号与游戏的规则下,语言游戏和游戏所带来的愉悦感将所有的自我主体最终简化为身体的一种感觉,变成了单纯的快感和痛感,自我的主体消解在了现实的享乐、感官的愉悦等其他不确定的感性之中,人的主体位置也就随之消隐、淡化,最终走向了一片虚无,“人死了”。

当代中国文学发展中日益的形式化和游戏化,拒绝崇高,拒绝严肃思考和宏大叙事,也成为其浮脉中又一需要查究的乱象。以先锋派创作为例,它们在形式的探险中取得了令人瞩目的成绩,但一些先锋派作家们对语言游戏的痴迷和对自我情绪的书写停留在循环的对形式的探索之中,强调文本本身的叙事艺术而忽视了小说的叙事价值,更多的是以个人小我的感情为支点,佐之以丑陋的意象的堆叠铺陈,形式的先锋成为了一种符号游戏,而意义世界空洞贫乏。这种歇斯底里式的形式创新能给大众带来阅读的新鲜感的同时,也很容易让大众陷入一种阅读的审美疲劳之中。对丑恶的过多铺陈,在一些中国先锋派作家的笔下,虽然有着颠覆传统政治秩序的价值,但是极端地走向怀疑一切,否定一切,则容易让读者丧失对生活的信仰,走向自暴自弃式的颓废,重入另类的空虚荒芜之中。有评论者指出,一些先锋文学“创作主体以冷漠的态度关注人性的阴暗与残忍,无休止地炫耀丑、品味丑、欣赏丑,这就很容易把人引向虚无与绝望,最终也把自己引向了虚无与绝望”。

很长时间以来,文学创作一直流行一种关于另类历史、另类现实的书写,试图在过去的宏大历史叙事和现实主义传统之外,寻找到一种新的进入历史和现实的方法,尤其是以带有新历史主义特征的新历史小说和带自然主义特征的新写实小说为代表。它们关注被政治经济革命等宏大历史遮蔽掉或忽视掉的边缘内容为目标,精心描述一个另类的历史和现实,不但丰富了历史与现实,带来关于历史与现实的新的认识和感知,更是弥补了大历史忽视普通人情人性的缺憾,但是,这些小叙事中存在着一些严重的伪现实主义倾向,似乎越另类越真实,越琐细越人性,更有甚者,往日历史英雄主义的描写完全让位于对那些充满痞气、匪气、流氓气的个人英雄的讴歌,人们看到的不再是宏阔而复杂的历史画卷,不再是具有历史主体性的英雄创造,而是远离历史和现实的臆想乃至编造出来的东西,不是为了探索历史与现实的深邃与奥秘,而是为了满足猎奇与消遣。大量另类历史与现实的小叙事创作,辗转于历史的犄角旮旯,匍匐在现实琐碎的细节,陶醉于对人情世态的老生常谈,本意也许是渴望突破与创造,结果却是复制与雷同,很多作品缺乏气象与格局,缺乏力量之美,人们难得见到震撼人心的黄钟大吕,感受不到鲁迅先生所呼吁的文学的力量,这样的文学无法激励人们“自觉勇猛发扬精进”“动吭一呼,闻者兴起,争天拒俗”。

随着当代中国社会的转型和市场经济、消费主义的强力席卷,中国社会阶层的分化日趋明显与严重,在资本为根本动力的文学场中,文学消费的不公平日益凸显。这里不是说广大平民阶层尤其是新的工农阶层无法阅读和消费文艺作品,而是说,文学艺术对这些阶层与群体的关注和关怀不够,这些年虽然不乏一些反响很好的“底层叙事”,但是无论从数量上还是从质量上,新的“底层叙事”还没有建立起自己的美学,难以成为当代文学创作的主流和批评关注的主要对象。文学要关注作为社会大多数的普通劳动者,这决定着一个时代的价值倾向。尽管笼统地说,作家为了所有的读者而写作,但“作家也在对他的同代人、他的同胞、他的同种族、同阶级的兄弟们说话”(萨特语)。写什么人本身也许并不能最终决定一部作品的艺术价值,但为什么写作,为谁写作,却足以彰显一个作家的良知和责任,一个时代的价值高度。

当代中国文学需要眼睛往下看,关注劳动者、关注普通人,要向“小人物”要“大作品”。诚如作家贾平凹所言,优秀作家“一以贯之的都是对民情的观察和对民意的体味”。在当代中国写作,“天是世界的天,地是中国的地,只有这样眼睛向着人类最先进的方面注目,同时真诚地直面当下中国人的生存现实,我们的社会才能真正为人类提供中国经验,我们的文学才能为世界贡献特殊的声响和色彩”。

(作者金永兵系北京大学中文系党委书记、副教授)